萬聖節美勞最大的魅力,在於它的自由度與包容性:不用追求完美、不需畫得逼真,孩子可以盡情想像、自由拼貼,用紙盤變出南瓜臉、用冰棒棍做出蝙蝠、用毛根捲出一隻微笑的蜘蛛,每個創作都能讓孩子在節慶中找到萬聖節勞作的成就感與參與感。

近年來,越來越多老師在教學現場導入萬聖節主題勞作活動,不僅讓課堂更有趣,也讓美術教學與生活經驗自然連結。而家長也逐漸重視「過節也能學習」的概念,希望在家中也能陪孩子做些有趣又不複雜的手作,培養親子間的互動與陪伴。

本篇文章將從兒童美術教學的角度,帶你認識萬聖節勞作的三大教學價值,並精選8款最適合幼兒園與國小低年級的萬聖節手作推薦——這些作品不嚇人、不複雜,卻充滿節慶氣氛與童趣創意。不論是老師準備主題課程,還是家長安排親子時光,都能輕鬆上手,讓孩子擁有一個好玩又有意義的萬聖節!

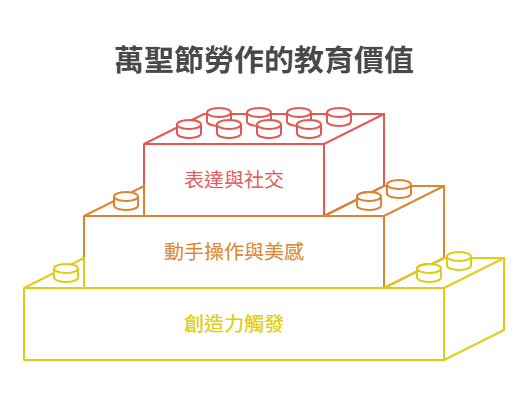

一、萬聖節勞作的3大教學價值

在孩子的世界裡,萬聖節不只是換裝與糖果的節日,它是一個充滿幻想、角色與魔法的時刻。而對於教育者與家長而言,這樣一個以「角色、故事、手作」為核心的節日,正是絕佳的學習契機。透過萬聖節勞作活動,不只能讓孩子參與節慶氛圍,更能在過程中激發創造力、累積美感經驗,甚至學會如何表達自己。

我們常說「節慶是孩子的生活學習場」,那麼萬聖節美勞,就是最自然的創作入口。以下,我們從專業兒童藝術教育的角度,歸納出萬聖節勞作的三大教學價值,帶你看見這些「看似好玩」的創作背後,其實藏著豐富又深刻的學習歷程。

■延伸閱讀|孩子最愛的聖誕節美勞TOP10!手作也能玩出創意感!

1. 創造力的觸發器——從幻想角色中培養孩子的獨立思考

萬聖節勞作的魅力之一,在於它幾乎沒有「正確答案」。同樣是南瓜臉,有的孩子會畫出溫柔的微笑,有的孩子則會設計出戴眼鏡、會飛的南瓜精靈。這就是自由創作的開始。

這樣的「主題開放式創作」對孩子來說至關重要。孩子透過想像、設計、創造,把腦海中的畫面轉化為實際作品。這不只是動手,更是一種內在思考的過程。他們學會從「我想要什麼」開始,經歷「怎麼做」與「我能不能完成」的自我挑戰,最後迎來「這是我做出來的!」的驕傲與信心。

尤其在萬聖節這樣的主題中,我們可以有意識地引導孩子跳脫恐怖、驚嚇等刻板印象,用「可愛、童趣、想像力」重新定義這個節日。例如:蝙蝠可以穿斗篷、鬼魂可以愛跳舞,這些角色的翻轉,讓孩子體會創意的本質:我說了算,我能改變。

■延伸閱讀|兒童專注力該如何訓練?6個小朋友專注力不足解決方法、幫助孩子提升專注力!

2. 動手操作 × 美感認知——一堂跨感官的藝術實驗課

孩子不是只用眼睛學習的,他們靠雙手、身體、觸覺與動作去感受世界。而萬聖節美勞正是一種「全感官參與」的創作歷程。

當孩子握剪刀時,訓練的是手指肌肉與空間預測;當他們用毛根捲出蜘蛛腳,學的是立體結構與形狀組成;當選擇要用什麼顏色上色南瓜,則是色彩認知與情緒表達的實踐。這些小動作,累積的其實是大能力。

此外,萬聖節勞作多半包含「角色臉部」「身體構造」「配件裝飾」等元素,這正好可以讓老師與家長有機會在過程中教導:什麼是對稱?怎麼區分冷暖色?如何用畫面表現角色個性?孩子不是透過填鴨學習這些術語,而是在創作中自然而然地建立對美感與設計的敏感度。

這樣的經驗,就像一場小型的藝術實驗課。孩子不是被動接受,而是透過「做中學」成為創作者本身。

■延伸閱讀|原來畫畫不只是興趣!兒童藝術教育的5個好處一次看!

3. 表達能力與社交互動——創作,也是一種語言

完成作品後,最常見的場景是:孩子捧著自己的南瓜燈或巫婆面具,跑來跟老師或爸爸媽媽說:「你看!這是我做的!」但你有沒有試過再多問一句:「你這個角色有名字嗎?牠住在哪裡?」

這一問,往往能開啟孩子的另一種創作力——敘事能力。萬聖節主題特別適合延伸故事與角色設定,不論是讓孩子自己介紹作品,或安排小型角色走秀、小劇場、作品展覽,都能鼓勵他們用語言「說出」自己的想法。這對於內向、表達能力尚未成熟的孩子,反而是一種溫和而有趣的訓練方式。

另外,若以團體合作的形式進行萬聖節勞作,如:佈置萬聖牆、拼貼萬聖地景、集體製作故事布景等,也能培養孩子的協調能力、傾聽能力與團隊合作態度。每個人都負責一個小部分,最後完成一個大作品,這樣的「共享創作經驗」不只是作品上的成就,更是心理上的連結。

■延伸閱讀|兒童教育不只是讀書!5個啟發式美術教學法,激發創造力與情緒力!

二、萬聖節來了!8款可愛又不嚇人的勞作推薦

✂️ 適合幼兒園小班至國小低年級,操作簡單、造型可愛,讓孩子安心創作、快樂參與萬聖節!

在設計萬聖節勞作時,除了要兼顧節慶感與創作性,更要考量孩子的接受度與年齡適配性。不是所有孩子都喜歡「鬼怪、殭屍」這類驚嚇元素,因此我們特別推薦以下8款「不嚇人、但節慶感滿滿」的萬聖節美勞活動,讓孩子在親手創作中感受節日的樂趣,並發展創造力與動手能力。

■延伸閱讀|兒童才藝班怎麼找?10大才藝課程推薦!價格、優點一次看!

■延伸閱讀|兒童塗鴉很重要?8個顏色象限讓你讀懂孩子在想什麼!

■延伸閱讀|【美勞DIY】10個簡單、安全又好玩的幼兒簡易美勞點子,提升專注力與創造力!

1. 🎃微笑南瓜紙盤畫:認識情緒與臉部表情的第一步

這是一項非常適合節慶入門的美勞活動,材料簡單、製作快速,卻充滿教育意義。孩子在操作時,會從紙盤上刷上橘色顏料開始,進一步用卡紙剪下眼睛、鼻子與嘴巴,再自由拼貼構成屬於自己的「南瓜表情」。

這不只是簡單的剪貼練習,更是認識情緒與表達能力的訓練:一對圓滾滾的眼睛加上一個大笑的嘴巴,就是開心的南瓜;換成三角形的眼睛與彎彎的嘴巴,可能就是害羞的南瓜。老師也可以引導孩子說一說:「你的南瓜今天開心嗎?牠發生了什麼事呢?」讓這個作品成為一場「情緒覺察」的輕鬆對話起點。

完成後,將作品貼滿教室牆面,不僅讓孩子感受到作品被展示的成就感,也強化了班級的節慶氛圍。

2. 🦇湯匙蝙蝠吊飾:從功能到角色設計的跨媒材創作

這是一個能讓孩子練習「從日常物品轉化為角色」的創意美勞。孩子們使用黑色卡紙剪出蝙蝠的翅膀,再黏貼到塑膠湯匙背面,配上活動眼睛與畫上尖牙、表情,最後用棉繩懸掛,就完成一隻能飛的小蝙蝠。

孩子在製作過程中,會練習立體拼裝的邏輯概念,也會透過配件設計發展造型能力,例如:蝙蝠可以戴帽子、披斗篷、甚至拿著南瓜糖袋——這些微小的創意設計都讓角色更有生命力。這項作品完成度高、裝飾性強,非常適合用作教室吊飾或送給家長當節日小禮物。

延伸活動:讓孩子為蝙蝠取名字、寫小卡片,或說出「這隻蝙蝠最喜歡的糖果是什麼」,從手作延伸到語言與邏輯的整合表達。

3. 🧙♀️毛根南瓜與魔法棒:立體構成與角色道具設計訓練

這是一項將手部操作與幻想世界結合的萬聖節勞作。使用柔軟的毛根繞成南瓜形狀,並以綠色毛根做藤蔓、木棍為把柄,孩子可以自創一支屬於自己的魔法道具,並加上閃亮貼紙、星星貼飾,甚至是自製魔法咒語標籤。

這個活動的教學重點除了在於毛根繞製與組裝技術外,更在於「角色工具設計」的概念。老師可以設計提問:這是什麼魔法棒?它能做什麼?孩子會自然投入想像,將創作投射成「自己的能力延伸」,這對建立自我價值感非常重要。

延伸建議:可結合戲劇課,讓孩子拿著魔法棒做角色扮演,或進行「魔法咒語發表會」,結合語言、肢體與創造力。

4. 👻咕溜溜棉花幽靈:從材質探索到情緒共感的溫柔創作

幽靈通常被視為「嚇人」的萬聖節角色,但透過柔軟溫和的棉花與可愛的表情設計,我們可以幫助孩子轉換這樣的刻板印象,將「害怕」變成「理解與親近」。

使用棉花球黏貼成圓潤的身體,再加上簡單貼紙五官與透明線固定,孩子可以輕鬆創作出一隻「會飄浮的小幽靈」。這項活動特別適合小班或情緒敏感的孩子,操作過程幾乎不需要剪刀,也不含噪音與驚嚇元素,讓每個孩子都能安全參與,並發展對「形體與材質」的基本感知。

進階引導:老師可以設計「我的幽靈好朋友」故事創作,讓孩子練習將抽象形象具象化,並投射情感,提升敘事與情緒連結力。

5. 🕷️冰棒棍萬聖節角色:訓練平面構圖與角色個性塑造

冰棒棍是材料庫中經常被忽略但潛力極大的媒材之一。孩子可以用它組成畫框,再在框內設計一位專屬的萬聖節角色——可能是笑咪咪的巫婆、愛跳舞的殭屍、或是咕嚕咕嚕會說話的南瓜。

這個創作除了色彩配置與構圖能力外,最重要的是「角色個性」的建立:為什麼牠穿成這樣?牠會出現在什麼地方?牠喜歡什麼糖果?這些思考會讓孩子進入「創作者視角」,培養故事創造力與視覺設計的邏輯。

活動後建議辦一場「角色作品展」,每位孩子介紹自己的角色設定與靈感來源,進一步練習表達與創作者自信。

6. 🧟♀️拼貼風角色面具:整合色彩、質感與空間感的綜合訓練

這是一項結合色彩感知、構圖邏輯與角色表現的萬聖節勞作。使用紙盤或硬紙板作為面具基底,搭配羽毛、毛球、皺紋紙、亮片、棉線等素材進行拼貼,孩子可以打造一個獨特的面具角色。

過程中,孩子要思考:我想要什麼情緒?什麼風格?要怎麼讓左右對稱?這些思考促使他們從「材料堆疊者」轉變為「形象設計師」。製作完成後配上彈性繩戴在臉上,不只可玩性高,也非常適合延伸進行萬聖節走秀活動。

延伸活動建議:「角色面具走秀大會」,孩子自我介紹角色、性格與特技,培養語言表達與自信展演能力。

7. ✨彩鹽魔法藥水瓶:結合科學與色彩感的創意實驗

這項萬聖節美勞融合了視覺藝術與理科觀念。孩子先將粗鹽與粉彩筆混合上色,再分層倒入透明玻璃瓶中製作出彩鹽魔法藥水,層層疊疊的顏色就像是魔法配方,瓶身可貼上藥水標籤與創意命名。

孩子會在過程中練習混色比例、容器裝填技巧與視覺構圖邏輯,也會在命名與設計標籤時思考「我創造的是什麼?」這對創造性思考與邏輯結構建構都有幫助。

延伸建議:結合STEAM概念進行「藥水發表會」,孩子分享這瓶藥水能幫助誰?有什麼副作用?激發語言、科學與戲劇思考。

8. 🎨黑紙光暈粉彩畫:體驗「光」與「影」的藝術魅力

這是最具藝術性的一項萬聖節勞作,適合中大班與國小學生。使用剪紙做成圖樣(如南瓜、月亮、蝙蝠等),再放在黑紙上以粉彩輕輕暈染出光暈效果,孩子可以創作出如夢似幻的萬聖節夜景。

這項活動重點在於顏色的層次感與光源概念的理解,例如:靠近圖樣的區域要亮、遠離要暗,怎麼疊色才不會髒?這些都是提升孩子美術感知的關鍵。完成後不僅視覺效果震撼,也非常適合參加作品展。

進階引導:可讓孩子自己設計整體構圖(南瓜田、墓地、森林等),進一步挑戰故事場景創作與敘事型構圖。

這8款萬聖節勞作不僅富有創意與趣味,更能在「手、眼、腦、心」的多元面向中啟發孩子的感知力與表達力。無論是教室教學還是家庭活動,每一個作品都是孩子成長軌跡的縮影。讓我們用這個節慶,陪孩子創造屬於他們的萬聖節回憶吧!

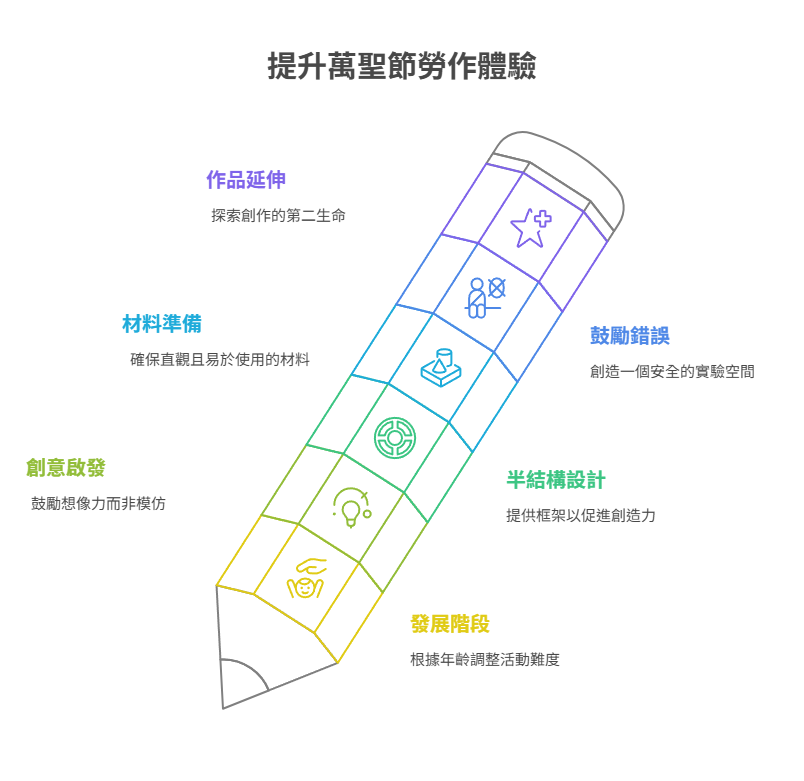

三、萬聖節勞作教學技巧與小提醒

想讓萬聖節勞作變得不只是「交差了事」,而是孩子期待、投入、成就感滿滿的藝術經驗?這裡有關鍵的教學思維與操作祕訣,一次整理給你!

每年到了十月,無論是教室還是家庭,總少不了一場「萬聖節勞作大作戰」。但看似簡單的手作活動,卻常常讓老師與家長傷透腦筋——孩子注意力不集中、亂剪亂貼、只想模仿別人、不願意主動創作……這些其實並不是孩子不認真,而是我們的引導、教學設計與心理預備功夫還不到位。

以下我們將以兒童藝術教育的專業視角,結合實際教學經驗,深入分享幾個在萬聖節美勞活動中最關鍵的操作技巧與易被忽略的細節,幫助你真正把「節慶創作」轉化為一場孩子會記得的學習體驗。

1. 🎨認識孩子的發展階段,避免「給太難」「做太多」

萬聖節勞作最常見的錯誤之一,就是「低估年齡差距的影響」。例如:同樣是剪出一張蝙蝠翅膀,小班的孩子可能光是對齊紙張就有困難;但大班的孩子卻能理解鏡像對稱、甚至發展出自己的翅膀形狀。如果我們沒有根據年齡設計難易度,不只容易讓孩子挫折,也可能讓活動變得無聊或壓力過大。

建議如下:

- 小班(3–4歲):以「參與感」為主,給予大量半成品與貼紙類素材,讓孩子從「選擇顏色、位置」中培養控制感,不強求完整作品。

- 中班(4–5歲):可以開始結合剪貼與基本構圖,練習辨認形狀、拼貼臉部表情等概念。適合操作「面具」「南瓜貼畫」等題材。

- 大班至小一(5–7歲):可挑戰主題創作與結構設計,如立體角色組裝、故事延伸創作。孩子已具備部分創作邏輯,可鼓勵自創角色與情境。

👉 教學重點不是讓孩子完成「一樣的作品」,而是幫助他們在屬於自己階段的操作裡獲得成就與自我理解。

■延伸閱讀|帶孩子看展必知!兒童展覽的5大學習好處!【同場加映:全台最值得一去的親子展覽地點】

■延伸閱讀|20個親子遊戲推薦一次看!最適合小朋友玩的遊戲促進孩子學習發展!

2. 🧠教法不要只教「怎麼做」,更要教「為什麼這樣做」

很多美勞活動都陷入一種模式:「先示範、再模仿、然後完成」。這樣的流程看似有教學效率,實際上卻剝奪了孩子最寶貴的思考空間。萬聖節這樣的主題,其實最適合反過來操作——從「想像」出發,而不是從「範本」出發。

實用提問技巧:

- 「你覺得萬聖節裡會出現哪些角色?」

- 「如果你的角色會講話,牠會說什麼?」

- 「你希望牠是可愛的?神秘的?還是有點調皮?」

這些提問不僅激發創意,更讓孩子在操作前就已經開始進行創作。這時候再進入材料與步驟說明,孩子會更願意投入,因為他們已經「內化了作品的意義」,不再只是為了完成而做。

3. ✂️給孩子「框架中的自由」:半結構設計比開放創作更有效

我們常說要給孩子創造空間,但完全自由反而讓年紀小的孩子感到無所適從。這時候,「半結構創作」就是教學設計的關鍵。

舉例來說:

- 主題:萬聖節角色面具

- 結構:提供面具底圖、眼睛與鼻子的基本形狀範本

- 自由發揮空間:嘴巴、裝飾、角色設定、表情、配件可自選設計

這樣既不會讓孩子完全不知道從何開始,也不會限制他們的創造力。這種「方向明確、內容自由」的設計方式特別適合節慶創作,能兼顧完成度與個別差異,讓每個孩子都有屬於自己的成品。

4. 🛠️材料準備講究「直覺性」與「操作友善度」

「材料準備」是萬聖節美勞活動能否順利、有效執行的根基。不一定要買昂貴的工具包,但一定要符合孩子的操作能力與認知階段。

推薦材料準備原則如下:

- 多樣但不複雜:卡紙(亮面、紋理紙)、毛根、棉花、活動眼睛、冰棒棍、紙盤、紙杯等,都是實用又安全的萬聖節素材。

- 少用白膠、多用固體膠或膠帶:黏貼速度快,乾得快,孩子不容易弄得一手黏糊。

- 剪刀選擇要安全但能剪斷紙:避免使用過於鈍口的安全剪刀,反而會造成孩子沮喪。

- 顏色準備要有節慶感:萬聖節經典色包含橘、黑、紫、綠、金、深藍,可讓孩子自然進行搭配練習。

✨ 小提醒:備用多一些素材讓孩子「有選擇」,孩子會因為自己決定而更有投入感。

5. 🧸鼓勵「錯誤」和「不一樣」,孩子才敢創作

孩子最需要的是「我做得不一樣也沒關係」的安心感。有些孩子會在第一筆下去之前停頓很久,其實不是他不會畫,而是他「不確定這樣畫對不對」。

此時老師與家長最重要的回應是:「你怎麼想,就怎麼做。」

舉例來說:

- 孩子畫出藍色的南瓜,別說「南瓜是橘色的」,而是說:「哇~你是用藍色代表什麼樣的南瓜?是不是月亮南瓜呢?」

- 幽靈笑了?太好了,原來這隻幽靈喜歡交朋友!

透過這樣的正向回饋,孩子會知道創作不是考試,也沒有「標準答案」,他們自然會產出更多創意與勇氣。

6. 🎭活化作品的「第二生命」:創作完才是開始

完成作品並不是結束,而是另一段創作旅程的開始。許多老師與家長常常在孩子作品完成後就「收起來」,其實那是培養表達能力、自信與延伸學習的最佳機會。

建議延伸方式如下:

- 角色發表會:每個孩子上台介紹「這是我做的角色,牠會……」

- 角色劇場:選擇2–3個作品進行即興戲劇演出

- 佈置牆展示:將作品分類(南瓜、蝙蝠、面具等),打造班級節慶佈景

- 拍照卡分享:每個作品配上一段文字或語音介紹,製作電子作品集或家庭回顧卡片

當孩子看見自己的創作被珍惜與放大,他們也會更樂於參與下一次的創作過程,這樣的正向循環,就是藝術教育最美的成果。

總結來說,一場好的萬聖節勞作,不只需要好看的材料與操作流程,更需要深思熟慮的教學引導與心理支持。當我們願意多花一點心思為孩子設計這堂「節慶美術課」,就能讓「萬聖節美勞」這四個字,不只是勞作表單上的一行活動,而是孩子童年記憶裡最具創造性與成就感的一次經歷。

四、老師/家長最常問的萬聖節美勞Q&A

面對萬聖節勞作,孩子興奮但大人頭痛?這裡彙整出最常被問的實務問題與建議,讓你少踩雷、少緊張、教學更順利!

Q1:孩子注意力太短,很快就說「我不想做了」,該怎麼辦?

A:讓創作變得有「意義」,孩子才會想完成。

很多孩子看起來像是「做不下去」,其實不是無聊,而是對作品沒產生連結。建議在開始前加入簡單的想像任務,例如:「等一下我們要做出一隻專屬你的南瓜精靈,牠要幫你守護糖果喔!」這樣孩子會有一個具象目標,更容易投入其中。此外,也可以設計「分段式創作」,例如先畫表情、再黏裝飾、最後講角色故事,一步一步慢慢引導注意力回來。

Q2:沒有很多時間準備材料,可以簡單又有創意的做法嗎?

A:選擇「高自由度」的萬用素材,減少預組成分就能快速開工。

如果時間緊迫,不需要每一份都事先裁好剪好,可以改用以下策略:

- 素材「準備大把」但不一一分配,例如:提供整疊毛根、貼紙、圓點膠、廢紙、紙杯,孩子自由挑選。

- 活動設計上不強求一致成品,例如「請用這些材料做出你覺得最可愛的萬聖角色」,降低準備壓力。

這樣的自由創作,不但省時,還能刺激更多創意,反而成效更好!

Q3:小孩怕鬼不敢做幽靈、骷髏,怎麼辦?

A:角色設計可以「軟萌化」,讓萬聖節不必嚇人才好玩。

其實許多小齡孩子對「鬼」這類題材本能上會有排斥,但我們可以調整角色風格,例如:

- 幽靈可以加粉紅臉頰與蝴蝶結,變成「愛跳舞的雲朵寶寶」

- 骷髏可以畫上可愛表情與彩虹眼影,變成「音樂派對骷髏」

- 巫婆可以設計成「會煮南瓜湯的奶奶」

透過「角色轉化」,幫助孩子安心參與創作,並理解萬聖節不只是恐怖,而是關於角色、幻想與故事。

Q4:孩子都在模仿隔壁同學的作品,怎麼讓他發展自己的創意?

A:先允許模仿,再慢慢加入差異點的提問。

模仿是創作的第一步,我們不需要一開始就阻止,而是可以這樣引導:

- 「你也想做像他那樣的貓咪?那你要不要試試看讓牠有一個不同顏色的眼睛?」

- 「你的蝙蝠跟他的一樣飛得快嗎?要不要幫牠畫一個特殊標誌?」

當孩子的作品加入一點「屬於自己」的設計後,他們會慢慢開始享受「我做的比較不一樣」的成就感。

Q5:孩子完成得很快,怎麼樣讓時間拉長又不讓他覺得無聊?

A:設計「延伸任務」和「創作深挖」,讓快速完成者有加分任務。

有些孩子操作技巧較成熟,常常幾分鐘就完成作品。這時候不妨給他們第二層任務:

- 幫作品取名字,寫一張角色名牌卡。

- 加做一件配件(如帽子、拐杖、蝙蝠翅膀)。

- 自製一段角色故事口述錄音或簡單錄影介紹。

這不只讓孩子延長專注時間,更開啟創作與語言的統合發展,也讓「完成快」不是結束,而是升級的開始。

Q6:孩子做完作品後就不想管它,怎麼讓作品被珍惜?

A:建立「展示與互動機制」,讓作品有「觀眾」與「舞台」。

作品被重視,孩子才會重視它。建議可以這樣做:

- 在教室設立「萬聖角色牆」,每件作品貼上名字與故事,成為展覽品。

- 拍照做成萬聖節回憶小卡,讓孩子帶回家送給爸爸媽媽。

- 安排「創作分享時間」,孩子輪流介紹自己的作品,建立自信。

這些小設計,讓孩子明白:我的創作,不只是完成而已,而是被看見、被肯定、被記住的。

Q7:做了萬聖節勞作之後,要怎麼延伸教學或親子互動?

A:勞作只是起點,從作品中延伸出「角色扮演」、「說故事」、「情緒教育」都可以。

例如:

- 讓孩子根據自己的南瓜臉說說牠今天開心還是生氣?為什麼?

- 寫下角色的「喜歡與不喜歡」,幫助孩子練習情感表達。

- 配合萬聖節活動做角色遊行,讓孩子體驗「我是誰、我扮演什麼」,也能促進團體互動。

只要你願意問一句:「那牠接下來會去哪裡呢?」孩子就會開始創造一個新的小宇宙。

這些看似「小問題」,其實都是萬聖節勞作與美勞教學中最重要的關鍵點。每一次教學不只是做出一張作品而已,而是透過創作,讓孩子了解:我可以想像、我可以選擇、我可以表達、我可以完成。

當我們願意多問一點、多引導一點,就能讓每一次萬聖節美勞,不只是節慶過場,而是孩子成長旅程裡,一個重要的學習節點。

五、大綠地有話要說|孩子的藝術力,從每一次節慶創作開始

在大綠地,我們相信——孩子的藝術力,不是從技巧開始,而是從「有感的創作經驗」開始。

萬聖節只是眾多節日中的一個,但對孩子來說,卻是他們年幼階段最具記憶點、情緒張力與參與感的時刻。而每一次拿起剪刀、選擇顏色、拼貼角色的瞬間,都不是為了做出一個「好看的作品」,而是為了讓孩子學會一件事:我可以創造出一個屬於自己的世界。

這正是我們推動萬聖節勞作與萬聖節美勞課程的初衷。

我們不只希望孩子學會畫畫、剪貼,更希望他們在創作中:

- 發現自己的想法是有價值的

- 體會「做出來」的成就感與滿足感

- 學會表達自己,並理解別人的作品也值得欣賞

每一次節慶美勞,都是一堂立體的生命課。它不只是「藝術時間」,更是「自我探索」、「情緒表達」、「社交互動」的全人發展歷程。

我們也鼓勵每位老師與家長,不要把孩子的創作當成任務,而是把它當作一次陪伴、一次傾聽、一場走進孩子內在世界的旅程。

未來,孩子會長大,但他們可能會記得那一年的萬聖節,他做了一隻不一樣的蝙蝠;可能會記得你蹲下來說:「這個南瓜的笑容好像在對我說早安。」

這些微小的時刻,正是一份藝術教育最深遠的意義。

在大綠地,我們持續設計每一場孩子參與的節慶活動,不只是為了創意,更是為了讓創意成為孩子成長的養分。

而你給孩子的每一次陪伴,正是這份藝術旅程中最不可或缺的力量。

🎨讓我們一起,從節慶勞作開始,把孩子的藝術力,慢慢種下來。